雑談掲示板

このスレッドはロックされています記事の閲覧のみとなります。

このスレッドはロックされています記事の閲覧のみとなります。

全レスもどる

Re: 百人一首ウィキ ( No.1 )

Re: 百人一首ウィキ ( No.1 )- 日時: 2025/07/24 15:23

- 名前: ケツ郁代◆gdTWUoc1Zs (ID: FIMMAq.k)

杉村 道一(すぎむら みちかず)とは、アンクルデスの実名の候補の一つである。彼の下の名前を構成する最初の文字は、少なくとも進か道の2通りであることと、「道」や「道二」という名前が想定し難いことから、進または進一であるとする説への反証を以て、アンクルデスの本名は一意に「杉村 道一」で確定する

百人一首とは? ( No.2 )

百人一首とは? ( No.2 )- 日時: 2025/07/24 15:34

- 名前: 小説好きな医師 (ID: veLLyEeg)

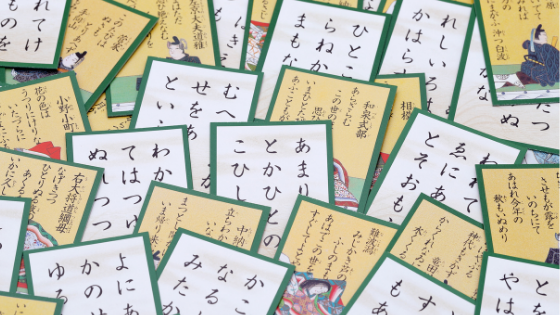

百人一首といえば、「光る君へ」や「ちはやふる」が人気ですよね。そんな百人一首ですが、そもそも百人一首って何なのかについて説明しますね。

百人一首は「かるた」です。そう、正月によく遊んでいた、あの「かるた」なんです。

百人一首は鎌倉時代初期に成立したとされています。つまり約1040年前からあったってことですね。ただ、それが「かるた」になったのは江戸時代(今から約300年前)のことらしいです。明治時代には、これが正月の遊びとして認識され始め、「競技かるた」(後述)も誕生しました。

百人一首として、特に有名なのが小倉百人一首。一般的に百人一首というと、これを指します。

百人一首っていうのは、100の優れた短歌を集めたものなんです。時代としては、平安から鎌倉が多いと思っておければいいです。

そして、この百人一首、実は秋と恋の歌が多いんです。

その後、小倉百人一首になぞられて様々なものが誕生しました。

百人一首のルールは、簡単に言えば読み札/上の句(短歌の前)と取り札/下の句(短歌の後ろ)からなり、取った札の数を競うゲームです。

「競技かるた」とは、「かるた」のうち最上級な者(プロ)が行う特別な大会(競技)ルールです(詳しくは>>3の「様々なルール」を参照)。

さて、少しだけ百人一首について触れたところで、今回はここまでとさせていただきます。次は「ルール」についてお伝えします。

Re: 百人一首ウィキ ( No.3 )

Re: 百人一首ウィキ ( No.3 )- 日時: 2025/07/24 15:35

- 名前: ケツ郁代◆gdTWUoc1Zs (ID: FIMMAq.k)

杉村 道一(すぎむら みちかず)とは、アンクルデスの実名の候補の一つである。彼の下の名前を構成する最初の文字は、少なくとも進か道の2通りであることと、「道」や「道二」という名前が想定し難いことから、進または進一であるとする説への反証を以て、アンクルデスの本名は一意に「杉村 道一」で確定する

ルール ( No.4 )

ルール ( No.4 )- 日時: 2025/07/24 15:54

- 名前: 小説好きな医師 (ID: veLLyEeg)

百人一首には色々なルールが存在します。それらを全て覚えてやってみましょう。

・ちらし取り

「かるた」のようにバラバラに札を並べていきます。その後は源平合戦のルールと同様です。

※札を払う時に札が無くなりやすいです。

※札を見つけるのに時間がかかることが多く、ある程度札を覚えた方にはお勧めできません。

・五色百人一首

ルールは、大体は源平合戦か競技かるたです(もちろん、それ以外も出来ますが)。五色百人一首では、百首の札が五色に色分けされていて、二十首覚えるだけでいいので初心者にお勧めします。

・源平合戦

源平合戦には、主に二つのルールがあります。

・・基本

百首を長方形になるよう(4×25)並べていき、読まれた札を取ります。源平合戦には自陣と敵陣があり、読まれた陣の札は取ってもお手付きにはなりません。取った札は、自分の札になりますが、お手付きしてしまった時は相手から1枚札を貰います。逆に、敵陣の札を取った時には自陣の札を一枚渡します(札は床の上に置いておきましょう)。これで、自陣の札が先に無くなった方の勝ちとなります。なお、人数は偶数である必要があります。

・・独自

独自だと、並べ方は「基本」と同様ですがルールが変わってきます。まず、お手付きをしたら現在と次のターン、一回休み(札が取れない状態)になります。また、「独自」では自陣と敵陣がありません。なので、先に自陣札や敵陣札が無くなっても終わりません。札が全てなくなり、最後に取った札を数えて多い方が勝ちとなります。なので、最後までゲームが楽しめて札が覚えやすいというメリットがあります。

・競技かるた

競技かるたでは、ルールは源平合戦の「基本」とほぼ一緒です。競技かるたには、並べ方にルールがあり、左は上から順に4、2、5、3、5、7、右の場合、4、4、4、3、4、5となります。なお、競技かるたは1対1が条件となります。なお、自陣札は自分の方、相手札は相手の方に向けるのが基本です(他のルール、「ちらし取り」以外は同様です)。なお、競技かるたの場合は札を取った後は右か左に他の札も寄せましょう。また、取った札を相手に渡す際は、中央付近に置くようにしましょう(そうすることで両者、札を取りやすくなります)。

今回は長文で色々と難しくなってしまいましたが、何度も読んで覚えていただければと思います。特に、競技かるたのルールだけは覚えておいて損はないと思いますので、もし、これから百人一首をやりたいと思っている方は、ぜひ覚えていただければと思います。

Re: 百人一首ウィキ ( No.5 )

Re: 百人一首ウィキ ( No.5 )- 日時: 2025/07/24 15:59

- 名前: ケツ郁代◆gdTWUoc1Zs (ID: FIMMAq.k)

>>4の投稿の後、小説好きな医師は逮捕されたそうです。本人は深く反省しているそうです

札一覧 ( No.6 )

札一覧 ( No.6 )- 日時: 2025/07/24 16:06

- 名前: 小説好きな医師 (ID: veLLyEeg)

ここでは、札の一覧を載せておきます。百人一首の札は上の句(読み札)と下の句(取り札)があります。例えば、「ちはやふる かみよもきかず たつたがわ からくれないに みずくくるとは」(表記は物により分かれます)の場合は、最初の五七五が上の句、最後の七七が下の句となり「ちはやふる」と読まれた場合は「からくれない」の札を取るのが基本です。つまり、上の句と下の句には違いがあり、読まれた札を取ればいいものではないので、上の句から下の句までどこまで早く連想できるかが大事になってきます(決まり字だけ覚える人もいますが、最初のうちは全文を覚えておけば暗記しやすいです)。

百人一首の札一覧は以下へジャンプしてください(安全性は保障されています)。

https://programming-cafe.com/culture/literature/claja/100nin1-ichimai/

そして、札を覚えられたら実践してみてください。最初は、ゆっくりでも構いません。上の句が読まれている間に下の句を取る必要はないので、まずはスピードよりも上の句から下の句への連想(つまり暗記力)を鍛えましょう。

なお、札を探す時には端から順に横へ見ていきましょう。札の右上部分が下の句の最初になるので、そこを見るのが重要です。

決まり字については次回、お伝えします。

全レスもどる

総合掲示板

小説投稿掲示板

イラスト投稿掲示板

過去ログ倉庫

その他掲示板

スポンサード リンク